Почему нам пора взяться за СРП

На расширенном заседании кабмина 28 января президент сказал, что правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов, возможно, на обновленных и более выгодных для нашей страны условиях.

Действительно, пора. Хотя бы потому, что соглашения о разделе продукции (СРП) с иностранными консорциумами на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане подписывались государством как конституционным хозяином недр, а после референдума 2022 года права хозяина перешли к народу Казахстана.

В обновленной Конституции сказано, что от имени народа право собственности на недра и все, что из них добывается, осуществляет государство. Но юридически собственник все равно сменился: народ и государство не одно и то же, особенно у нас. Это вам даже Конституционный суд подтвердит. И одно только это вновь открытое референдумом конституционное обстоятельство уже есть повод для переговоров о приведении стабилизированного контракта и СРП в соответствие с Основным законом нашей страны.

Самому государству, кстати сказать, тоже не худо бы воспользоваться моментом и подумать: всегда ли оно представляет народ и действует в его интересах и не пора ли кое-что в этом плане улучшить?

Впрочем, вот он и проверочный момент: переговоры по СРП! Так что давайте поможем переговорщикам с нашей стороны составить этакое досье на предмет того, как нынешние СРП отражают народный интерес или не отражают.

Начнем, понятное дело, с самого главного, тревожащего бизнес и население вопроса - намерения правительства опустить планку обложения и поднять ставку НДС.

При чем здесь СРП - сейчас поймете, но сначала давайте разберем такую устроенную правительством себе, а заодно всей экономике и всей стране драму: бюджет закрывать нечем! Расходы в республиканском бюджете на этот год утверждены величиной 25,2 трлн тенге, тогда как поступление налогов всего 15,2 трлн. Сразу заложенный экстремально большим на этот год трансферт из Национального фонда величиной 5,25 трлн закрывает лишь половину 10-триллионной прорехи. Мало того, утвержденные в том же законе о бюджете-2025 поступления в сам Национальный фонд проставлены величиной лишь 4,9 трлн тенге, и фонд будущих поколений тоже поставлен на расход!

Неудивительно, что правительство прибегает к непопулярным мерам: по проектировкам Министерства национальной экономики (МНЭ), уже в этом году надо будет собрать через новую схему НДС дополнительно 0,5 трлн тенге, а в следующем, 2026-м - сразу 7,7 трлн.

Выходит, правительство собирается протолкнуть новый Налоговый кодекс уже в этом году, а с января запустить на полную силу. Хотите оценить масштаб этой чрезвычайной, экстренной меры? Пожалуйста: в бюджете на этот год НДС проставлен в сумме 6,5 трлн, то есть предстоит более чем удвоение!

И здесь даже не для успокоения тревог, а объективности ради скажем: не получится. Чисто по арифметике: у нас вся на круг покупательская способность населения, по статистике, не превышает 40 трлн тенге. А НДС, хотя и взимается с производителей и продавцов, берется как раз с покупателя через включение его в цены.

Покупатель же у нас, тоже по статистике, имеет такой средний семейный бюджет: половина - на еду, четверть - на услуги ЖКХ и оплату кредита, на покупку одежды, обуви, лекарства, школьной формы, бензина и прочее - лишь четверть.

А это не только повальная бедность казахстанцев, но и крайне скудная платежная база для самого малого и среднего бизнеса и для нацелившихся на него фискалов. С чего прикажете собирать свежие 7,7 трлн?

Повышение НДС поставит народ перед выбором: экономить на еде или на свете-тепле в доме. Чем это обернется, можно предполагать, но точно не исполнением арифметики МНЭ.

А теперь - внимание! - возвращаемся к 4,9 трлн тенге ожидаемых поступлений в Национальный фонд в этом году. Это и есть то самое СРП - соглашение о разделе продукции. И точно ли можно считать такой раздел справедливым для Казахстана?

Смотрите, эти 4,9 трлн тенге складываются из 1,7 трлн корпоративного подоходного налога с иностранных нефтяников и 3,2 трлн тенге за использование природных ресурсов - тех самых, принадлежащих народу Казахстана.

Сравним эту долю с той, что достается концессионерам. Навскидку: экспорт по трубопроводу КТК с месторождения Тенгиз - до 30 млн тонн, Карачаганак - до 10 млн, Кашаган - до 20 млн. Цена нефти по базовому сценарию МНЭ - 75 долларов за баррель, заложенный (вплоть до 2029 года) курс - 470 тенге. Итого получается до 45 млрд долларов, или 21 трлн тенге, если верить прогнозистам Миннацэкономики. Или целых 23,4 трлн, если верить вывескам в обменниках.

Видите, как получается?

Министерство национальной экономики со своими супер-экономистами и Министерство финансов с целым комитетом государственных доходов, с Министерством труда и социальной защиты на подхвате давят буквально последние соки с внутреннего рынка, с работающего на этот рынок малого, среднего и даже большого бизнеса и с живущего продукцией этого рынка казахстанского покупателя. У нас только налоги и отчисления из фонда оплаты труда доходят до 40 процентов, признает само МНЭ.

Притом что доля ВВП, которая достается трудящимся в Казахстане, всем на круг, легально и нелегально работающим и самозанятым, составляет, по статистике за 2024 год, 31,8 процента. И это оскорбительно низкая для людей и убийственно недостаточная для самой экономики доля.

А знаете, что приносят 40 процентов налога на такие объективно низкие заработки? Пожалуйста: если судить по взносам в ЕНПФ, доля легального труда у нас в 2024-м была лишь 18,4 процента. Половина заработков в Казахстане - в тени!

Соответственно будет и с повышением НДС: не больше поступлений, а больше тени.

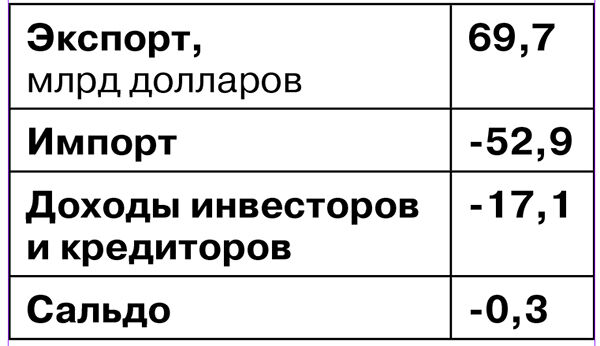

Возвращаемся к нашим концессионерам: а почему правительство об руку с Национальным банком вопреки своим же сценариям упорно опускают курс тенге вниз по доллару? Только ли ради большей бюджетной арифметики в тенге или есть другие причины? Пожалуйста: платежный баланс за полный прошлый год еще не поспел, но для иллюстрации хватит и за три квартала.

Что называется, приехали: имеем гигантский вывоз принадлежащего народу природного сырья, высокие мировые цены и в результате… минус. Пишем в досье крупными буквами: по строке “экспорт” проходит не вся валютная выручка, а только возвращаемая обратно в Казахстан. Почему не вся и почему народ не знает, сколько откладывается за границей?

По строке “импорт” - примерно две трети. Это не российское продовольствие, китайская одежда и бытовая техника для казахстанского покупателя, а оборудование, запчасти и материалы для самих концессионеров, как правило, из их собственных стран. Почему нет замещающих производств в Казахстане?

Доходы от иностранных инвестиций и займов: сами инвестиции практически сплошь идут в тот же вывоз сырья - почему? И почему доходы вывозятся, а не реинвестируются в экономику страны пребывания? Впрочем, последний вопрос больше к нашему собственному правительству и Национальному банку.

И последнее: словцом “концессия” мы воспользовались не случайно. “Соглашение о разделе продукции” - это политкорректное название отношений между страной, не способной самой использовать природные богатства, и иностранными хозяевами, чтобы звучало не так стыдно. В развальных 1990-х на это пришлось пойти. Но стыдно будет не выучить те уроки…

Пётр СВОИК, Алматы

Пётр Своик

Пётр Своик